6月10日是“文化和自然遗产日”,为响应文化和旅游部办公厅关于开展2023年“文化和自然遗产日”非遗展示活动的通知,落实《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》有关要求,支持非遗项目进景区,在景区内开展形式多样的非遗展陈、展示、展演、体验等活动。同时,进一步加强提升景区文化内涵,让游客在景区内沉浸式感受非遗韵味。白水台景区于5月25日举办“纳西族非物质文化遗产展演暨直播活动”。

“非遗进景区”

纳西族非物质文化遗产展演暨直播活动

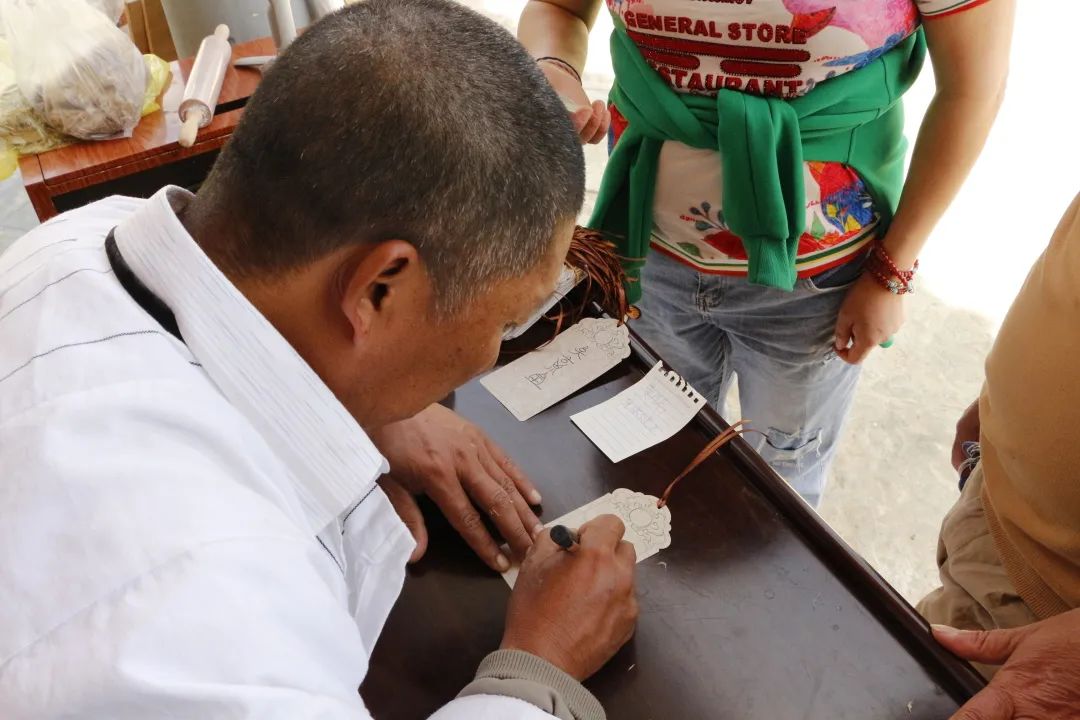

活动当天邀请非物质文化传承人和桂全,演示纳西族传统造纸术,展示东巴画、十二生肖布画、东巴鼓等,并为游客进行讲解,免费为游客写东巴文留念,此次活动全程直播,实时观看人次2023人,178人参与互动。

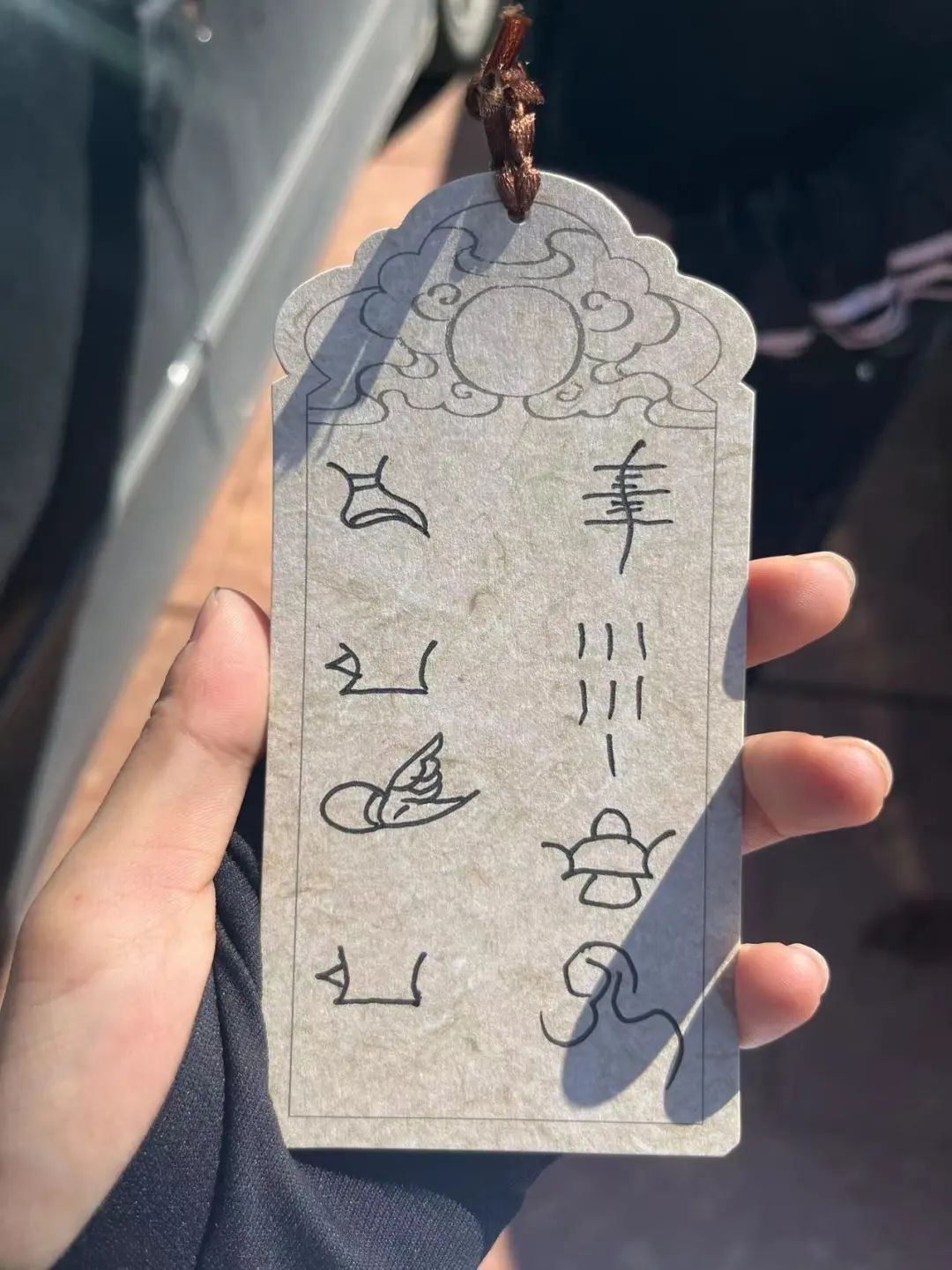

白水台是纳西族东巴文化的发源地,世界文化遗产东巴文字由此孕育,它是现有唯一还在使用的象形文字。

东巴文,即纳西象形文字,纳西语称"司究鲁究",直译为"木迹石迹",包含两层意思:一是“留记在木头石头上的迹印”;二是“木石之痕迹”,可引申为见木画木,见石画石。因这种文字大多只由东巴掌握,用来撰写经典,所以又称它为"东巴特额",意即东巴文。

东巴造纸术,东巴纸是纳西族东巴祭司用来记录东巴经和绘制东巴画的一种专用纸,它的制作工艺沿袭了唐朝造纸工艺,流传了上千年,用一种桃金娘科的灌木,剥皮熬制纸浆,再制成硬括、厚实的纸。因其独特的原材料和制作工艺,这种纸最吸墨不易蛀蚀,便于收藏,造就了千年不腐的传奇,被誉为人类手工造纸的“活化石”。东巴墨是用松明油、核桃油为原料制成的,色泽油亮,经千年而色不变。白地的东巴纸和墨是较难得的珍品,用东巴纸、墨写成的东巴经书被英、美、日等国家图书馆及博物馆收藏。

随着时代的发展,非遗传承人在传承传统手工技艺的同时,也对这些技艺进行了独特的创新,用传统东巴纸做台灯,精致漂亮。

东巴鼓是东巴文化的重要组成部分,其制作和使用在东巴中世代相传,是纳西族东巴,除歌、舞、经、书、史、画、医外,又一项基本技艺,如今依然在香格里拉市三坝乡流传。东巴鼓制作一般要经过:选皮、泡皮、脱毛 、剪皮、制作鼓圈、做鼓棒 、缝鼓、阴干、晾晒 、成品等工序。制作周期长,所需工具众多,是一项既考验技术又考验耐心的手工技能。东巴鼓制作技艺是纳西族民间手工艺发达的象征,它包含着木工、缝制、绘画等多门类的学科知识,是纳西族先民特别是东巴智慧的结晶。

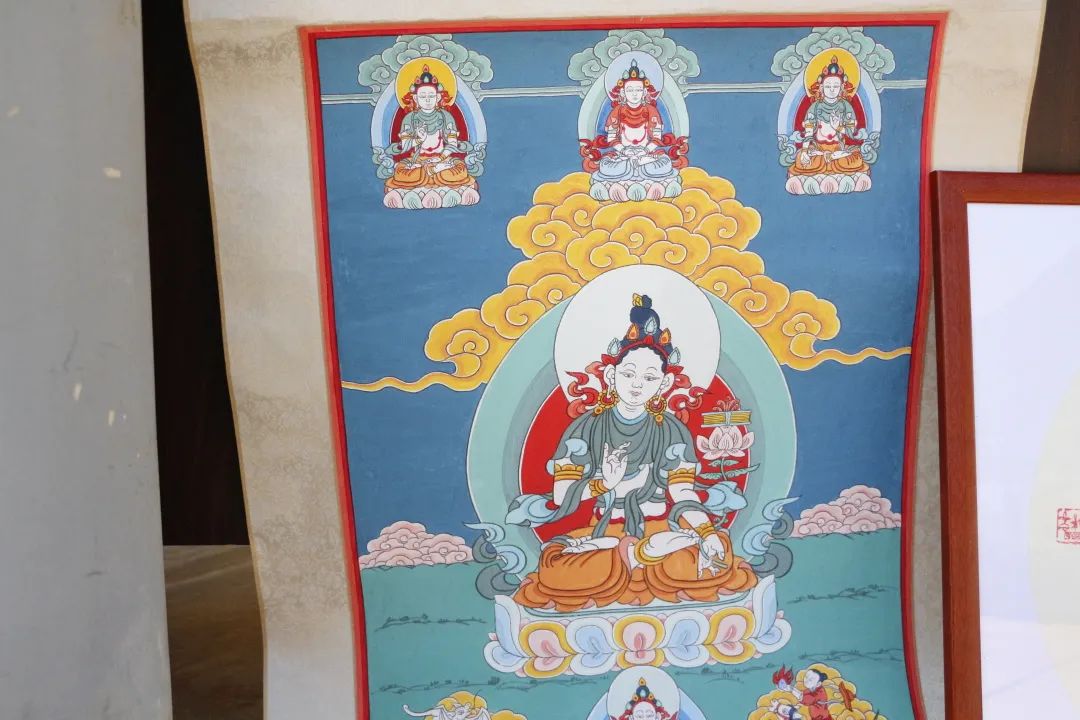

东巴画表现了人与自然的和谐关系,主要有经卷图画、木牌画、纸牌画和卷轴画等形式。纳西族东巴祭司们在长期的绘画实践过程中,能够就地取材,从矿、植物中提取绘画颜料,制作写经书及绘画用纸及竹笔、毛笔等绘画工具,并应用到绘画作品中。

东巴画颜色鲜艳,已不受自然色彩限制,但多用原色对比强烈色彩,较少用间色和复色,具有民间绘画的特点。纳西族东巴画主要以木片、东巴纸、麻布等为材料,用自制的竹笔蘸松烟墨勾画轮廓,然后敷以各种自然颜色如红、蓝、黑等,最终制作成完整的东巴画。纳西族东巴画绘画形象具有强烈的原始意味,以线条表现为主,并不注重事物外部的形体比例,但朴实生动,奇异诡谲,野趣横生,色彩多用原色,鲜艳夺目。许多画面亦字亦画,保留了浓郁的象形文字书写特征,让人能够透过现在的技艺洞见千年的历史。

这些独特的文化技艺与白水台在时光中交相辉映,生生不息,传之不朽,历久弥新。